其の二十七

教育

手習いの師匠

つづき

束脩(そくしゅう、入学金)は1朱または2朱であるが、これにプラスして御新造(奥さん)には砂糖袋を持っていく。

これは白に決まっている。

その他、子供たちにといって、最中、せんべいの類のお菓子も持参する。

貧しい家庭の子供は束脩は免除して貰っても、子供たちへのお菓子は持っていくことになっていた。

さらに机、硯箱、白紙の折手本、草紙10冊(1冊は半紙1帖)を準備する。

折手本には師匠が手本を書いてくれる。

清書は月に3回、清書草紙というのを別にして置いて、それに清書をして師匠に見せる。

師匠はそれに甲乙をつけて返してくれる。

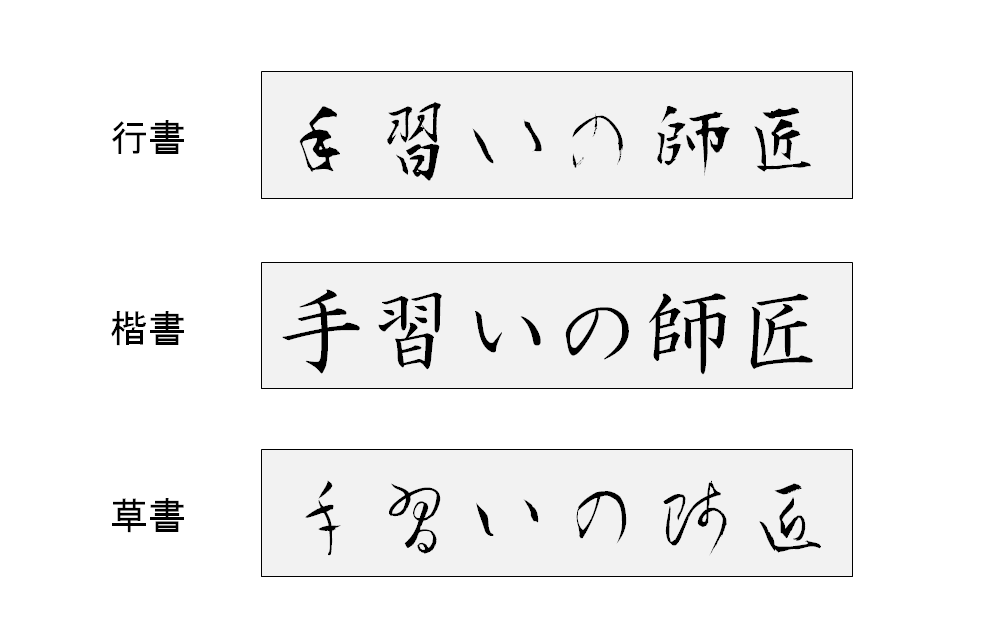

教える字は平仮名(ひらがな)と行書に限られている。

なぜ楷書や草書を教えないかというと、徳川幕府の公文書は行書と定められているために、武家でも町家でも文字は行書を使用する。

一般人が楷書や草書は書けないといっても決して恥ずかしくはない。

どうしても楷書や草書を習いたい場合には、手習いの師匠ではなく、別に書家について習わなければならない。

授業は朝の五つから始まって八つまでが普通で、今日のように日曜日のような休日はない。

明治に入るまで太陰暦を使っていた日本ではまだ曜日の概念がなく、その代わりに月ごとの日にちや行事で多くの休日があった。

夏は明け六つから始めて昼まで。

弟子(生徒)たちは始業時間より前に集まるが、門は時間までは開けない。

それまでは門前で遊んでいる。

あまりに騒ぎすぎると師匠が裏口から回ってきて、ポカリとやったりする。

今でこそ、サマータイムを導入している国はいくつもあるが、この江戸時代は、それらよりもはるか昔から、天然の日の出連動型サマータイムを採用しているようなもので、朝は早い。

その代わりに午後はほとんどが自由時間であったようである。

何だか羨ましい。

月謝をとる家は普通は200文、月謝を取らないところは、五節句に200文か300文、あるいは1朱。

その他は夏の初めに畳銭として2、300文、冬の初めに炭銭として2、300文。

盆暮れには砂糖袋に200文から2朱くらいまでを添えて持っていく。

これらはそもそも師匠が商売としてやっているのか、暇つぶしにやってるのか、親から代々そういうことになっているのかで違っている。

毎月25日は天神様なので、その日の掛け銭が24文、それでお菓子を買って天神様へお供えし、その日は稽古を休んで弟子はそのお菓子を分けて貰ってみんなで遊ぶ。

五節句とは

1月7日は人日(じんじつ)の節句、七草粥を食べる日として有名

3月3日は上巳(じょうし)の節句、ひな祭り

5月5日は端午(たんご)の節句、子供の日

7月7日は七夕(しちせき)の節句、七夕祭り

9月9日は重陽(ちょうよう)の節句、菊の節句

のこと。

1両=4分=16朱=4000文、1朱を約6250円とすると、200文は5000円、300文は7500円。

つづく